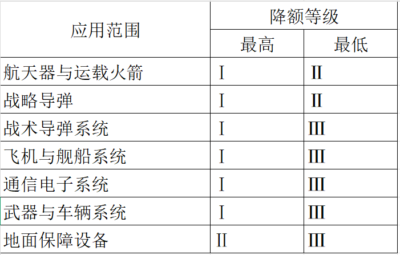

为了更好地实施降额设计,行业内通常将降额分为三个等级:

- Ⅰ级降额:这是最大程度的降额,对元器件可靠性的改善最为显著。适用于那些设备失效可能导致严重后果,如人员伤亡、重大财产损失的关键系统;或者对可靠性要求极高,且采用了新技术、新工艺的设计;又或者是设备失效后难以维修,以及对尺寸、重量有严格限制的场合。

- Ⅱ级降额:属于中等程度的降额,能明显提升元器件的可靠性。在设计实现上,相对Ⅰ级降额更为容易。一般应用于设备失效会造成一定损失,但不至于产生严重后果,或者对可靠性有较高要求且采用了特定设计的情况。

- Ⅲ级降额:是最小程度的降额,虽然对可靠性改善的绝对效果不如前两者,但在设计上最容易实现。常用于设备失效不会造成重大影响,采用成熟标准设计,且故障设备易于修复、对尺寸和重量无严格要求的场景。

1. 避免绝对化降额量值:标准推荐的降额量值并非一成不变,应根据产品的特殊需求和应用场景进行灵活调整。不同的电子设备在功能、使用环境、预期寿命等方面存在差异,因此降额量值也需“因材施教”。

2. 留意不可降额的元器件参数:部分元器件的某些参数一旦降额,可能会引发严重问题。例如,继电器的驱动线圈电流若降额,会使电磁力下降,导致触点吸合力度不足,抗振抗冲击性能变差;光学元器件降额则可能减弱发光强度,影响显示效果。

3. 警惕过度降额的负面影响:虽然降额能提高可靠性,但并非降得越多越好。过度降额可能导致设备成本大幅增加、体积和重量增大;还可能改变元器件的正常特性,引入新的失效机理;甚至可能因需要增加元器件数量和接点,反而降低了设备的整体可靠性。比如,为降低某元器件的应力而大幅降额,可能需要添加额外的电路来维持功能,这就增加了电路的复杂性和故障点。

元器件可靠性降额作为提升电子设备可靠性的重要手段,在现代电子工程中发挥着不可或缺的作用。通过合理的降额设计,我们能够在保障设备性能的前提下,有效降低成本、延长使用寿命、提高系统的稳定性和安全性。